地下鉄の駅に向かう途中にヒラルディ邸があったので、いちかばちか訪ねてみた。ここだけどうしても電話が通じなくて、予約できていなかったのだ。少し待つと中から住人のマダムが出て来て、見学できることになった。同じく飛び入りの、中国人カップルが合流した。

マダムはほぼ英語を喋らない。だから無言で佇んでいる。ただ途中で親しみが出てきたのか、「この建物はどう?気に入った?」と聞いてくれたりもした。私達はできる限りの語彙で、素晴らしい、ファンタスティック、日本から来て良かった、と伝えた。

リビングには生活感が感じられて、温かみがあって良い。ギラルディ邸もプリエト邸同様南向きの、家族のための建物だ。通りに対してはピンク色の壁で閉じているが、大きな中庭があり、そこから採光されている。

ヒラルディ邸は、室内にあるプールで有名な家だ。ほぼ引退していたバラガンが、最後に遺した作品でもある。プールのあるリビングは家の一番奥にある。二階の採光部から中をのぞくと水面がみえて、期待が高まる。家の中にプールがあるって、そんなことが成り立つのか。腐りそう。黴びそう。ちょっと考えられない。メキシコに来る前、ピンクの家に思ったのと同じようなわからなさがもたげる。

玄関まで一度戻り、真っ黄色の廊下に入る。二階のベランダからはこの廊下の外側が見えて、ガラスをペンキで黄色く塗ってあるのがわかった。そうして光の色を変質させて、空間を真っ黄色にしている。この真っ黄色も有名らしい。絵画の中に迷い込んだような空間。私達はものを見るときに光を見ている、という物理現象と認知の基本があらわに強烈に迫ってきて、逆によくわからなくなる、崩壊するような不思議な感覚。

カメラを持った見学者が4人もあつまると始末が悪くて、順番にこう撮りたい、ああ撮りたいと撮影に興じてしまう。その構図いいね、格好いいね、これもやってみたい、あ、もう一度やらせてください、などなどやっているのをマダムは呆れながら待っていてくれる。

「そろそろいいかしら?」

やっと「ハイ」と答えた。マダムが深呼吸する。

「いいですか、開けますよ」

全員の視線が扉の奥に集まる。

「スリー」

「トゥー」

「ワン!」

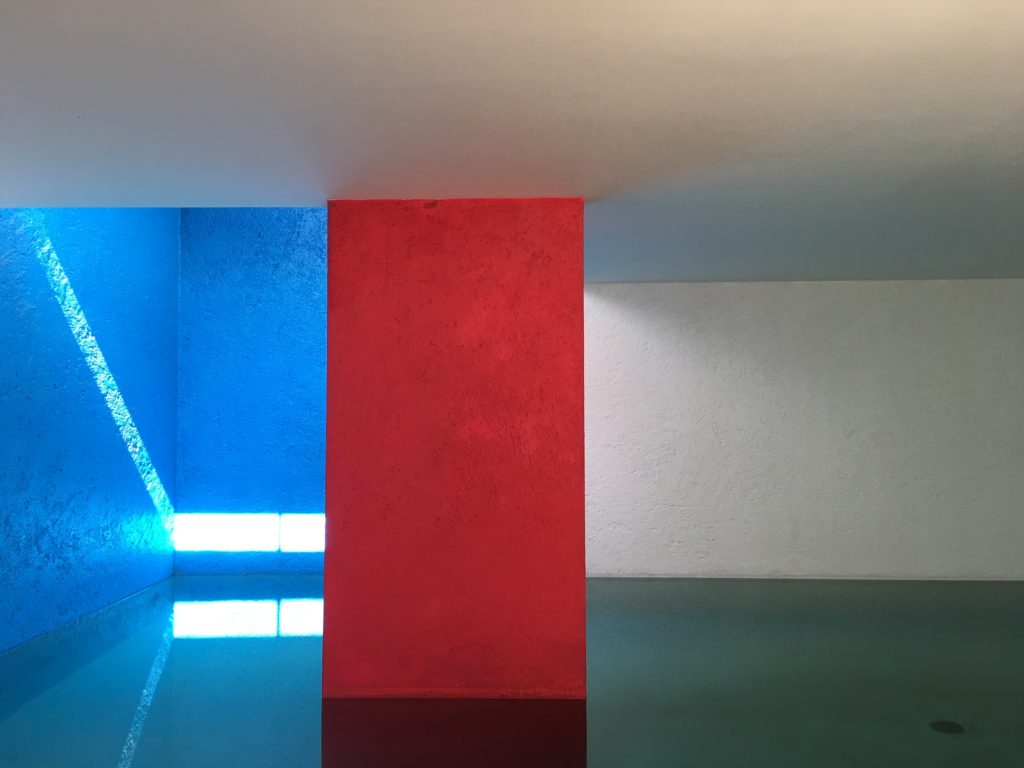

扉が開いた。真っ黄色の先に開かれたのは、清廉で緊張感のある景色だった。水を湛えたプールに立つ赤い柱、青い壁、それらを取り囲む白い壁。頭が痛くなるようにうるさい、身体を閉じたくなる黄色に曝された後で、視覚が一気に解放された。心が揺れて、涙が流れた。立つ場所によって変化する色の表情。光の反射。水の作用。壁の質感。物の質料。思索と哲学、藝術という分野で志向されてきたこと、感情や知覚と世界についての考察。人間がこれまで行ってきた様々な試みと、バラガンの生きた時間が私の中に流れ込んでくるような気がした。それを対象として眺めるのではなく、自分がその中に入って囲まれることは、なんて歓びだろう。

絵画の中に入りこむ、というのがこの空間の体験だった。ここで絵画に入るというのは大きな絵、たとえば壁画に囲まれるということではなくて、光と色と質感の濃密な研究成果としての作品に、その時限りの再現性のない、生の光とともに参加するということだ。

私はこの空間に感動したけれど、夫は少し意匠過多に感じるとのことだった。純粋に「建物」「建築」という観点でみると、そうなのかもしれない。このリビングには、光と色の問いとしての「絵画」の領域の感動があった。問題解決としての設計デザインではなく、問いが作品として結実していると思った。それは長い時間を経た問いだから、赤い柱にも青の壁にも思いつきの奇抜さがないし、居心地の悪さもない。家族が過ごすリビングについて、より良い解はいくらでもあるかもしれないけれど、用途と問いが併存した空間というのは、他にない希有なものだと思う。人の家をみて、こんなに感動することがあるとは思いもしなかった。デザインは解、藝術は問いを領域とする。バラガンの建築は前者の分野に属しながら後者の要素を多く持つ。そして個人的な希求の側面が強い。それが響く。

この家の住人はこのプールで泳ぐという。けして人が活動できない繊細な空間ではない。簡単には崩れない強度がある。何でも黴びて腐る日本とは違うのだ。半分檜の浴槽のリビング。水はずっと入れっぱなし。日本のそれを想像すると恐ろしい。

さて、次の目的地はカプチーナス礼拝堂だ。もうお腹がいっぱいになってきたけど、予約してあるのだから行かないと。時間に間に合うように、不慣れな場所を移動する。この、間に合わせなくてはという感覚は仕事じみている。新婚旅行なのに。行列に並ぶのも、仕事のように動くのも、嫌いな人は嫌いだろう。私は別に嫌いじゃない。夫はどちらかというと大好物なようだから助かる。私は目一杯予定を詰め込んで動くのも、何も決めず気分に任せて動くのも、両方好きだ。

カプチーナス礼拝堂でも見学者は10名前後だった。午前中に会った白人カップルがいた。彼らはディベロッパーだという。私達は全員携帯電話と荷物を預けて、身一つでシスターの話に聞き入った。ここは写真撮影も禁止だ。中庭には、季節ごとの光によって、ピンクになったり黄色になったりする設えがあった。あくまでも光に意識的だ。

バラガンは敬虔なカトリック教徒だったという。信仰心というものに馴染みがないが、教会の静謐な雰囲気には私でも惹かれる。しかし、教徒である、というのはいったいどういうことだろう。

教会の内部へ入る。ここでも私達は、まず天井の低い、暗い、木の質感が迫って来る空間へ通された。これがバラガンスタイルなのだと理解してくる。ここで一瞬、少しだけ不安に、不快になる。そしてそのまま薄暗い中を歩いていく。礼拝堂に入った瞬間に、ぐっと空間が開ける。とても大きく。ダイナミックに。公共的な空間ということもあり、これまで同様にまた、予想の何倍も天井が高かった。そして、色と質が変化させられた光が、高い位置から降り注いでいた。光の持つ敬虔な力というのは何なんだろう。カトリック教徒ではないし、宗教を信じる心もわからないけれど、また涙が出た。高い天井が作り出す空間の大きさと、光の美しさと、それを穏やかに受け止める質感豊かな壁。全てがゆるやかに調和して、聖、という雰囲気を醸し出す。この日は見られなかったが、季節によっては光の差し込み方によって祭壇の十字架が影となり、光の十字架が立ち現れるという。

人格神を信じることと、超越的な存在をなんとなく感じていることと、どれほどの違いがあるのかは、その信仰の在り方や度合いによって様々としか言えない気がするけれど、後者は明確な宗教を持たない人でもそのほとんどが持っているだろう。神社に火をつけたら何か悪いことが起きそうだし、墓に唾を吐いた後に悪いことが起きたら罰が当たった気になる。体系に則った何かではなく、把握しきれない超越的なものに対しての畏怖、敬う心を無くしたくない。カトリックのことはわからなくても、教会を満たす独特な空気には感じ入るものがあるし、心が洗われるような気がする。しかしやっぱり私は、アブラハム宗教のことが全然分かっていない。十字架が立ち現れることの意味を、そういう演出、という以上に捉えられない。ということを実感して、俄然、宗教への興味が沸いた。

ひんやりした教会内を後にした私達は、とても満たされていた。バラガン建築の中で見て感じて考えて充足する時間と、麻薬抗争の被害を知ったり、治安の悪さを目にして粟立つ感覚が全くかけ離れている。しかしどちらも、確かにメキシコにあるものだ。