畳の「い草」の産地、熊本・八代。

い草は、いっときは「青いダイヤ」と呼ばれたくらい、つくればつくるだけ売れるものだったらしい。しかしバブル崩壊後、住宅着工件数が減り、畳の施工が減り、産地として中国が台頭(日本人で中国で安くつくって儲けたろ、と生産拠点を移した人がいるのだそう)。当時の八代では追い詰められた人の自死があとを絶たなかったという。「基幹産業がつぶれるってそういうことなんですよ」と取材先のいぐさ製品会社の方。

現在の農家件数は最盛期の1/20で高齢化。い草収穫専用の農業機械、kubotaの「い草ハーベスタ」や、泥染めのためのコンクリートプール、乾燥にかかる燃料費など、生産には膨大な費用がかかる。

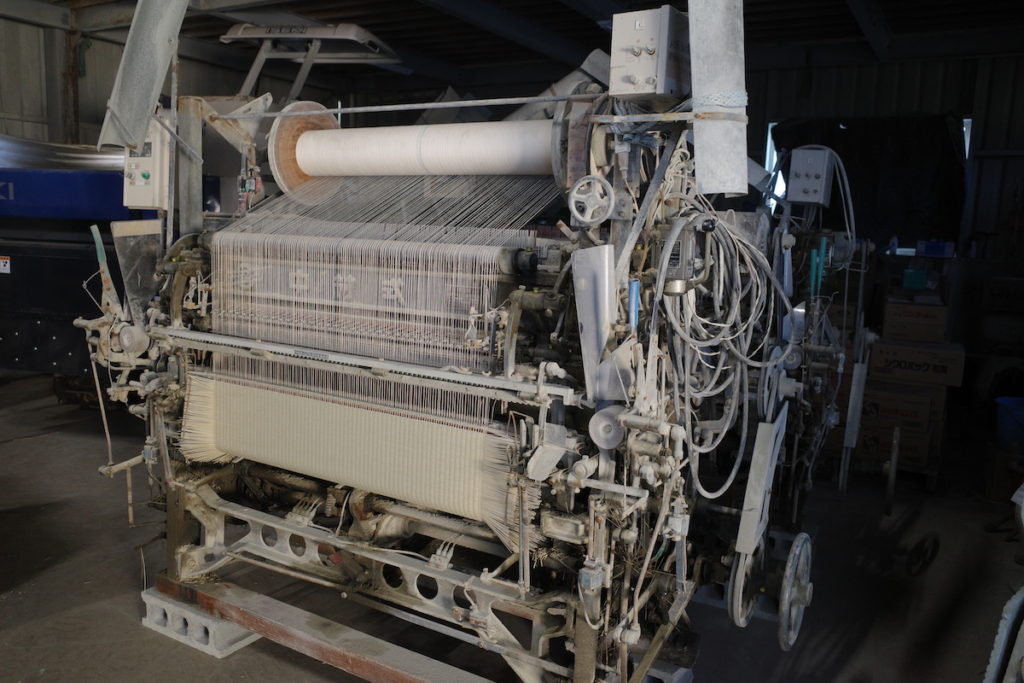

い草はイグサ科の植物で、畳表をつくるのに使われる。緑色の皮の内側にはスポンジ状のふわふわしたものが入っていて、それが畳独特の弾力をつくっている。畳表は、文字通り畳の表部分で、綿ないし麻糸を縦糸に、い草を横糸に、平織りで織られている。太くて目も大きいからわかってなかったけど、畳の表面は「平織りの織物」だった。

栽培期間は約1年、6月半ば〜7月頃が刈り取りのシーズン。陽が昇らないうちに収穫した方が品質が落ちないため、この期間は夜中の3時頃から日の出の間に収穫作業が行われる。

藤原新也の『黄泉の犬』に八代のことが出てくる。水俣と海でつながっている八代、日本の平成史に大きく刻まれた事件に深く関わる土地。藤原の分析を興味深く感じながら、読んでる時も、そんなに「こうなってこうなるからこう」なんて、きれいに言い切れるのかな、と思ったし、八代に来てみて、人の話を聞いて、やっぱりそんなに直線的なことでもないのではないかと思った。黄泉の犬には、い草の話も出てこない。

・・・

やはりそうだったのだな、と思う。

この地を訪れる前に彼、麻原彰晃の生まれ育った土地の風景を雑誌のグラビアやTV画面を通して何度か目にしていた。その第一印象はイグサ畑に囲まれた一地方の農村といった風情があった。しかしよく見るとその景観は妙に単調だった。土地に起伏がなくどこまでも平坦である。その中に家がまばらに建っている。私はその麻原の実家の写り込むやや寂しげな平坦な風景が、ある風景によく似ているなと思った。母子殺害事件のあった筑波学園都市の家とその周辺の風景である。見渡す限り平坦な畑の中に何の歴史的脈絡もなく孤立して建つその真新しい新興住宅は、胸がしめつけられるほど寂しい感じがした。

こうしてあらためて現地に立つと、時代の差こそあれ、この八代平野の一角もまた日本のあちこちに見られる新興造成地に共通して感じられるあの風土の希薄感とそれに伴う寂しさが漂っていることがはっきりと感じられる。

八代の平野は一見自然のように見えながらそこには自然の中にあるはずの中心感覚というものがないのである。四方どちらを向いても人間の恣意をうけとめる自然の抵抗感がなく、自分の勝手な恣意がどこまでも際限なく増殖していく快感と不安を覚える。中心感覚や人間の恣意を制御する禁忌や規範がないという意味において、それは砂漠の自然形態に似ていると言える。いや砂漠以上にそれは希薄だ。つまり泥土の上の、緑の色彩をほどこされた土地というものの幻影に他ならない。

私はその緑の幻影のただ中に立ちながら、麻原彰晃という一人の宗教者がなぜひたすら外界を遮断して瞑想や誇大妄想やオカルティズムといった抽象思考に走ったのかということの一因がおぼろげにわかったような気がした。

私は当初、彼の内向的抽象志向は彼の目が不自由であることに多くの原因があるのではないかと思っていた。しかしここ八代に来て、別の要因をそれに付加しなければならないことに気づかされる。彼の言動に見られる抽象志向は目の疾患と同じ比重を持って、このバーチャルな環境の中に彼が生まれ育ったことに遠因を求めねばならないだろう。

(中略)八代の田畑には自然がない。

藤原新也『黄泉の犬』

・・・

長々書いてあれだけど、そこまでそうでもなかったなあ。つくばはわかる。あそこはほんとに山も海も遠くてとにかく平野が広い。それでも筑波山はあって、山近くの北条らへんにいったら全然違ってくる。それに比べると、八代の埋め立て干拓地はとても狭くて、山が近くて、山の形、海との関係性、対岸の天草や雲仙・普賢岳、駅の方から立ち上る工場の煙、などなどから、中心感覚も禁忌や規範もけっこうあるよなと感じた。このテキストが書かれた時代はもっと新興みが強くて人工度が高かったかもしれないが、海との位置関係や山の形は変わらない。

一方で、土地の感情、怨恨、心のエネルギーの発出のされ方は独特だった。い草栽培の歴史、有機栽培作物をつくりはじめたきっかけ、商品づくりのこだわりなど、ごくごく一般的な質問に対して返ってくるエピソードが、水俣病に関係する地域の中での差別や分断、公衆の面前で名指しでの脅し、完全な村八分、脅迫電話、JAや行政からの恫喝、嫌がらせからの出資の撤退など、一事が万事、激動なのだった。

それだけの苦労をすると有機栽培原理主義になってしまいそうな気もするが、取材先の会長さんは全ての食べ物に感謝して食べることが大事だと話してくれた。「有機栽培か慣行栽培か、選べるならば自分が良いと思うものを選べばいい。でもまずは、食べられるものがあることに感謝しなければいけません。これは身体に悪い、あれは良くない、選り好みしすぎると、いろいろなものがほんとうに毒になってしまうのではないか。でも感謝して食べられれば、毒が薬に変わることだってあるんですよ」

人の醜さ、弱さを目の当たりにし続けながら、何かを掴んだだろう会長さんの言葉は、お坊さんのそれと似ていた。いま会えて良かった。食べ物を生産する様々な現場に行って、この社会の色々な現実を知って、破綻してることを受け止めきれなくなったり、かえって奢ってしまったり、そういうのどうしたらいいんだろうなってここ1、2年くらい逡巡していたことが、すっと晴れやかになる、そういう言葉をたくさんいただいた。

「自分のためと考えるうちは何も起きません。はからいをなくせば、奇跡は起こります。ほんとうに人のために何かしたいと思うとき、天気を変えることはもっとも容易いんです」