お昼前についた国立民族博物館は、大晦日でも通常営業していて、ミュージアムショップが早く閉まった以外は不自由なく見て回ることができた。ここは建物がとても面白い。建物は大きな中庭を囲む配置になっていて、中庭には1本の柱で支えられた石盤が覆い被さっている。これがちょっとした超能力で浮いているように見える。そして柱は滔々と流れる滝のヴェールをまとっている。宇宙と交信していそうな気配がある。

展示室の一階は遺跡から発掘された資料の展示で、人類学入門、メソアメリカといった概略につづいて、起源、先古典期、テオティワカン、トルテカ、メシカ、オアハカ、メキシコ湾岸、マヤ、北部、西部のカテゴライズがされていた。メシカ、というのは一般的に「アステカ」と認識されているもののことだ。アステカの人々が北部での流浪からメキシコ中央部に進出する道すがら、改名するようにと神様のお告げを受けメシカと名乗っていたのだが、19世紀に考古学研究者の一人がアステカと呼んだのが浸透してまた名前が逆戻りしてしまったという。ここではこのあとも、古代文明に関してはアステカの呼び名が一般的なのでそう書いていくが、メシカは今もメキシコの国名として生きている。

スペイン人がくるまでのこの文明圏は中央アメリカの意味で「メソアメリカ」と呼ばれている。インカ帝国とは違う。メソアメリカの古代文明は、紀元前1200年頃からスペインに政略される16世紀までを指す。あまりに長い期間だが、それを感じさせないくらいそこにあった各地域の文明は密に絡まり合い、影響しあい、ひとつの大きな区分であることをみせている。それぞれの文明に合わせてアレンジしているとはいえ、神様を共有しているから、モチーフが似ている。馬や牛などの大型の家畜もなく、ものの運搬や移動は全て人力で行われた。車輪も原理は知られていながら、乗り物は開発されていない。鉄もない。技術水準としてはずっと「石器時代」だったが、天文学と数理の発達は同時代の他の文明と比べて驚異的だったという。そして人身供犠と血を重んじる信仰。それが他の大陸、文化の影響をうけずに2000年以上続いた。それが途切れる最後に残っていたのが「アステカ文明」と「マヤ文明」だ。

生贄の心臓を載せる像はチャック・モールと呼ばれていて、いくつもの展示室にあった。それぞれ表情や造形の細かさこそ違ったが、身体を横たえながら顔は正面を向く、という形は同じだった。このチャックモール、とぼけた可愛らしい顔をしているから、その用途さえ知らなければなんだか愛嬌のある像として親しみすら持つかもしれない。私は展示室で出会うたび、またあったよ、と暗い気持ちになったけど、それは国立の博物館に堂々と逃げも隠れもせず展示されているのであって、山奥の集落の哀しい歴史というような忌むべきかなしい物語然としていないのが異文化だった。

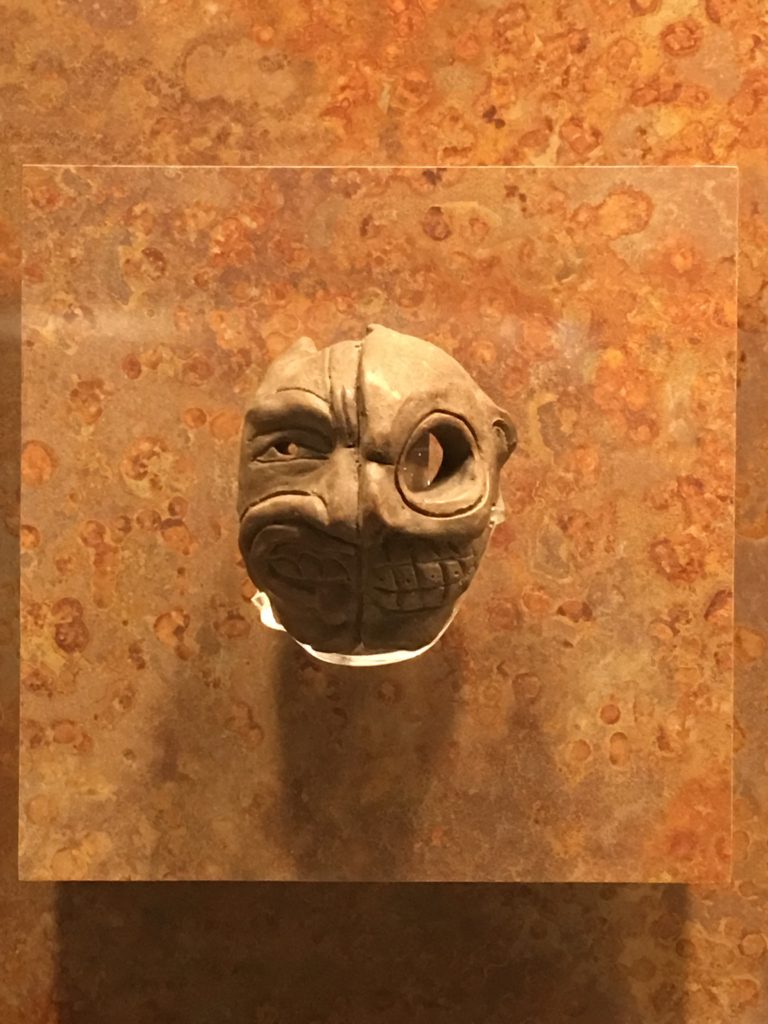

展示品のほとんどが人間の形、もしくは動物の形をしていた。もちろん陶器など顔の無いものもあるけれど、顔のついているものもある。人間にみえるものはおそらくほとんどが神話に出てくる神様を具現化したものだ。動物、または動物の形をした神様を象ったものも多い。ジャガー、鷲が頻出する。この動物は軍事的なモチーフらしい。骸骨もある。半分が骸骨、半分が顔という、二面性を表現した彫刻がすごく格好よかった。

髑髏に翡翠を張り付けたという仮面も。一方で木とか花とか水を愛でる、といった造形はほぼない。山水画とか、ない。樹木の壁画はあったけれど、それは宗教的な意味を強く持つもので、木そのものを愛するといった感性で描かれたものじゃなかった。水はその化身、または水をつかさどる神としてあり、自然をそのまま描く、造形する、というのがない。これを作った人たちは、人間(もしくは動物でも)の身体への興味や信頼が物凄いな、と思った。肉。骨。動く身体。身体に身体以上のものをみている。

メキシコのマフィアはその残虐性で有名だ。ただ殺すだけでなく、死体を切り刻んで弄ぶ。さらにネット上に公開する。なぜ残虐なのか。そこには見せしめ、力の誇示以上の何かがあるという。そこまでしなくても。なんでそういうふうになるのか。わからない。それが国立民族博物館の展示物をみていたら、身体が好きなんじゃないか、と思ってしまった。フェティシズムより素朴であっけらかんとした無意識の、そこに向かってしまう心の状態。好きという言葉は軽くて語弊がありそうだけど、でもそう思った。乾燥した広大な大地のなかで、人の拠り所が身体にあるというか、みずみずしく躍動するものは身体しかないような、身体に向かうしかない状況というのがあって、それが今も地脈の底のほうに残っているんじゃないか。古代文明とマフィアの志向性を安易には結びつけられないし、社会問題としてあるものを仕方ないそのままでいいとも全く思わないのだけど。

これは日本に帰ってから何冊も本を読んで思ったことなのだけど、メキシコの古代文明の人々にとっては、ひとつの身体のもつ意味が、ひとりの生命よりも重いようだった。だから結果、ひとりの生命が軽くみえる

旅の終盤でチェチェンイッツァーに行った時にはテオティワカンよりもずっと分かりやすく、あらゆるところに人身供犠の痕跡があったので全く驚いてしまった。球技場跡には切られた首から吹き出す血潮が蛇になったレリーフが、その近くには骸骨が描かれた生首を置いておくための台が、戦士の神殿にはチャックモールが鎮座していた。一方でチェチェンイッツァーは今回訪れた中で一番の観光地で、大型バスがどんどん乗りつけ、欧米からアジアまで様々な国の人が園内を歩き、木陰で休んだり芝生で寝転んだりしている。この景色にはなかなか混乱した。

人身供犠は、アミニズムを信仰する共同体にはすべからくみられるものだという。日本にもある。川が氾濫するから竜神に娘を捧げる、という人形劇を民族資料館で見たことがある。「白羽の矢が立つ」という言葉は、もとはあなたの家から人を出して下さいという共同体からの通達のことらしい。とはいえそれはどこか秘められた歴史の一部であって、日本を代表する観光地にはその痕跡はないんじゃないかと思う。人身供犠、という事柄はあっても、その扱いの大きさが日本とメキシコでは全然違う。日本の場合は国よりも小さい共同体にあったものだと思うのだが、メキシコの場合はそれが国の基盤にあった。国家プロジェクトとして多大な人力が投入されたからこそ今も遺る遺跡や、国立の博物館に、そういうものがのこっている。

人はおそらく誰しも残虐性を持っている。たとえば処刑場というのは、西洋でも日本でも市民の娯楽の場として機能したらしく、いまはそういう血をみたいような欲望を、映画やマンガの残虐な描写が肩代わりしているんじゃないかと思う。そういう欲望がなければ暴力描写というのはこんなに溢れてないはずで、逆に映画やマンガといった二次的なものがなければ、公開処刑の場が娯楽の場になることも、わかりたくないけどわかるような気がする。けれどメソアメリカの人身供犠は、人の残虐性についての一般を導かない。むしろものすごく逸脱している。それは他の共同体のアミニズムと同様に、神様のためにすることだ。

胸を切り裂いて心臓を取り出す。それを神殿の石壁に投げつけたり、天に捧げたりする。皮を剥いでかぶる。心臓を取り出した後の身体を食べる。驚くのは、こうした直視できない行為が全くの宗教的な行為であり、聖性を持っているらしいことだ。宗教というのは、人が共同で生きていくために人と人を結びつけるもの、心の支えになるものとして、ある日突然誰かに降りてきて、皆に信じられるようになる、つまり「人が共同で生きる」ためにあるものだと漠然と思っていたので、死を要求する神様がいること、それが国という大きな共同体の基盤にあったこと、そういう神様を生み出す場所があったことに、何度も書くけれど、本当に驚いた。人が生きること。死ぬこと。宗教というものについてのイメージが、この旅のおかげでものすごく複雑になった。

人身供犠はほとんどのメソアメリカの文明にみられる、いわば内包されているもので、アステカにいたっては、人身供犠の祭祀はかなりシステマティックに大量にされていた。一年は十八ヶ月に分かれていて、それぞれの月に決まった祭祀があったという。期間も一日限りではなく何日も続いた。全て違うバリエーションで、どれもしきたりや順序が細かく定められていた。

たとえば、第五の月のトシュカトルの祭祀。まず祭りの一年前に、戦争で捕虜となった敵戦士から、勇敢さ、容姿、性格に優れた一人をテスカトリポカ神の化身として選ぶ。若者には音楽や詩、振る舞いなどについて細かい教育が施される。この期間が終わると、若者は豪華な装束をまとい、人々の前に従者を従えて現れる。この神の化身である若者に出会うと、人々は自らの家を清めたり、駆け寄ってお香を捧げたりする。こうして若者は一年間、人々の崇拝を受ける。やがてトシュカトルの月がめぐってくると、若者は女神の化身である四人の娘達と結婚する。彼女達は若者をさらに美しい衣装で飾りたて、勇気づける。最後の五日間は毎日宴が開かれる。最後の日には、神殿に王族、貴族、戦士、農民、商人といったあらゆる人々が集まってくる。若者は神殿を自ら上る。神官により祭壇の上に横たえられて、心臓が取り出される。その後また来年のトシュカトルに向けて、若者が選出される。

シペの祭祀では、捕虜の心臓を取り出したあと皮をはいで、捕虜の持ち主がそれを被って二十日間過ごす。これは植物の芽吹きの神様のための祭祀だ。二十日間のうちに皮が腐らないのかなと思うのは湿気た日本にいて思うことで、皮をかぶりつづけられるのはメキシコだからと感心してしまった。

神様は何柱もいる。様々な神様のために、十八ヶ月毎月違う祭祀がある。そうした月ごとの祭祀の他に、年ごとや突発的に行われる祭祀もある。内容をひたすら読んでいくにつれて、ひとつの“営み”としての強度を感じた。それらは神話の体現だった。祭祀は神話の内容と強く関連している。

神話によれば、現在は第五の太陽の時代にあたる。第四までの太陽の世界は、神様同士の戦いによって滅亡している。その間につくられた人間は全て死に、わずかな生き残りが猿、七面鳥、魚、犬になった。また人間を作らなければいけない。一人の神様が前時代に滅亡した人間の骨を地下世界から持出し、骨を粉にして、全てが始まった地へ神々を集め、神々のペニスから血をそそぐと、人間ができあがった。人間は神様の大事な所から注がれた血が混ざってできたのだ。

太陽と月は、また別の神々が火に飛び込んだことで空に昇った。しかしそれだけでは太陽も月も動かず、血を要求した。仕方なく、神々が生贄となり心臓を捧げると、太陽と月の運行が始まった。

こうして、神話の中で神様は血を流し、火の中に飛び込み、生贄になることで世界をつくり、宇宙を循環させた。人は祭祀を行い、神の化身をたて、日々神々を讃え、励まさなければならない。それをしなければ、宇宙と世界が、そして自分たちの生が成り立たないし、それをすることで、人も宇宙の循環、世界を成り立たせる行為に能動的に参加することができる。残虐な神様が人間の血を要求しているわけではない。神様がそうしてつくった世界を、人も行為としてなぞることが、世界を存続させていく。

この神話と祭祀の関係を読んでいて、神話とはずいぶん人工的なものだと思った。アステカの神話は、そこに連なるそれまでの文明にあった神話をアレンジしたもので、そこには誰かが天からうけたインスピレーションだけでできているのではない、統治のための作為を感じる。統治システムが不完全だったために、ある種の恐怖政治を必要とした、生贄は祭祀でありつつ見せしめでもあったとも言われる。しかしそれはあくまでもそういう側面があったというだけで、支配者層が自分たちは信じていないのに、恐怖政治のために祭祀を利用していた、ということではないらしい。王様も貴族も誰もが神話によって世界を認識して、神話を通して世界をみていた。それがもし違っていたら、スペイン人の侵略にあるいは負けなかったのかもしれない。